Bienvenue

Autoportrait d'Elliott Erwitt, San Francisco

1979

Introduction

Bienvenue dans l’exposition Elliott Erwitt, qui vous est proposée par Tempora en collaboration avec Magnum Photos. En suivant ce parcours, vous allez d’abord découvrir son travail personnel, toujours en noir et blanc. Ensuite, vous serez plongés dans l’univers de ses couleurs et de ses œuvres de commandes.

Elliott Erwitt est peu bavard sur ses photos et le sens de son travail. Vous allez néanmoins l’entendre.

EE : « En général, je ne réfléchis pas trop. Quand je parle de mes images, je dois réfléchir un peu. Je suis honnête mais je ne sais pas vraiment ce qui vient de moi, ce que j’ai entendu de quelqu’un d’autre ou simplement d’où viennent les mots. »

Cette voix n’est pas celle d’Elliott Erwitt mais celle d’un comédien qui a prêté sa voix à la sienne. Cette voix, que vous allez entendre souvent, reprend rigoureusement les propos tenus ou écrits par Elliott Erwitt. Vous n’aurez pas d’autre regard que le sien, et le vôtre. Pour ma part, je vous communiquerai des informations sur les conditions dans lesquelles ses prises de vues ont été réalisées, dans le monde entier.

Nous vous souhaitons une visite surprenante dans l’objectif d’Elliott Erwitt.

Rétroviseur Californie

Berkeley, Californie, États-Unis,

1956

Rétroviseur Californie

Cette photo est devenue une des icônes de l’œuvre d’Elliott Erwitt. Deux visages amoureux auxquels la netteté donne la première importance, face à la beauté floue d’un soleil couchant sur le Pacifique. Elle convoque d’innombrables références dans l’histoire de l’art et de la photographie. Elle en a généré d’autres depuis.

EE : « Elle n’a pas été mise en scène. Je connais ces personnes. Ils s’embrassaient dans leur voiture. J’étais juste à côté. »

Il s’agit d’un instantané.

Prise en 1955, sur une plage de Californie pour le magazine Life, la photographie est publiée dans un numéro consacré à l’amour. Elle y côtoie d’autres clichés dessinant une fresque romantique des étapes de la vie amoureuse, des débuts d’une relation à un anniversaire de mariage qui se compte en dizaine d’années. Cette photographie ne retient à l’époque pas particulièrement l’attention, ni du photographe, ni des éditeurs ou des lecteurs. En 1988, alors qu’il conduit un travail de classement approfondi de ses clichés, Elliott Erwitt la redécouvre. Après plusieurs décennies de silence dans les archives de Life et dans les tiroirs du photographe, elle devient la photographie idéale, peut-être la plus connue à ce jour. Le regard sur les photographies peut évoluer, celui de la prise de vue idéale perdure.

Nudistes

San Bernardino, Californie, États-Unis,

1983

Nudistes

Elliott Erwitt s’intéresse au nudisme depuis les années soixante. Il réalise plusieurs reportages sur les colonies de nudistes aux Etats-Unis et en Europe.

EE : « Les colonies de nudistes sont idéales pour les photographes »

Leur manière de vivre nue et surtout de composer avec les personnes habillées ou de devoir porter parfois des accessoires indispensables comme des chaussures l’amuse beaucoup.

La photographie de ce couple paisible assis sur un banc, madame tricotant, monsieur terminant son thé, date de ces premières aventures.

En 1983, il réalise un film documentaire personnel Good Nudes sur le sujet, dont sont extraites les deux autres photos présentées ici. L’une se situe en Angleterre …

EE : « Il n’y a rien de plus amusant que des nudistes anglais.»

La scène se passe lors d’un mariage où, comme il se doit, la mariée est accompagnée par son père pour se rendre à la cérémonie.

L’autre se passe aux Etats-Unis pendant un concours, Miss and Mrs Nude Compétition en Californie.

EE : « Quoi de plus comique qu’une petite troupe d’Américains moyens qui fait du nudisme. Et alors, lorsque ces mêmes nudistes américains participent à un concours de beauté, avec un jury tout habillé, vous tenez une situation. L’un des concurrents est en train d’essayer d’influencer le verdict des juges… il a perdu. »

Pour Erwitt, il suffit de trouver le bon angle, au bon moment.

Kent, Angleterre, 1984

Kent, Angleterre, 1968

Portraits familles

Shreveport, Louisiane, États-Unis,

1962

Portraits familles

Elliott Erwitt a commencé sa carrière en prenant des photographies des personnes de son entourage mais aussi de ses voisins, de son dentiste…tout est intéressant. Repéré par Robert Capa et George Rodger comme un brillant passeur de l’intimité, il entre chez Magnum en 1954 en tant que photographe de famille. On pourrait imaginer qu’il s’agit là d’une prise de vues réalisée lors d’une fête familiale. Elle est en fait issue d’une commande pour une assurance vie américaine. Lors de la souscription, la compagnie offrait un portrait de la famille par Elliott Erwitt. Une idée commerciale géniale, qui en plus de son originalité, nous offre encore aujourd’hui le portrait irremplaçable d’une certaine Amérique des années soixante. On voit ici comment Elliott Erwitt ajoute son esprit personnel pour honorer des commandes commerciales.

Mariage soviétique

Bratsk, Sibérie, URSS,

1967

Mariage soviétique

A plusieurs reprises, Elliott Erwitt se rend en URSS pour des magazines américains et européens. En 1967, il a l’opportunité de voyager jusqu’en Sibérie. Il y photographie la vie quotidienne des habitants, livrant une vision nouvelle de la société soviétique. Il visite un lieu accueillant des mariages. Parmi les tirages, celui-ci interroge sur la réalité de l’harmonie d’une union. Un instant inattendu, des regards croisés dérangeant laissant le spectateur dubitatif. Elliott Erwitt confie plusieurs années après :

EE : « Je donne cette photographie à n’importe quel ami qui se marie ou divorce. ».

Il dit avec autodérision que tous ses mariages ont duré 7 ans.

Paris Trocadéro

Le 100ème anniversaire de la Tour Eiffel, Paris, France,

1989

Paris Trocadéro

En 1989, Elliott Erwitt est à Paris. Il va y prendre l’une de ses plus célèbres photographies. Un couple enlacé, confronté au vent et à l’arrivée inattendue d’un autre individu volant qui provoque une interrogation. Le tout sur le fond d’une Tour Eiffel célèbre et célébrée – en vous approchant, vous verrez que son âge vénérable, 100 ans, est inscrit sur le métal. Cette scène semble naturelle, prise sur le vif et évidente. A la regarder de plus près, il n’en est rien. Depuis quand les passants font-ils une si belle enjambée, par mauvais temps, armés d’un parapluie ? Il s’agit en fait d’une photographie préparée et construite avec soin : les reflets sont précis, l’homme qui saute est un chorégraphe professionnel, le couple enlacé qui lutte contre le vent est composé d’acteurs. D’autres personnages ont été placés au fond à droite pour répondre aux sculptures du Trocadéro. Ces informations n’enlèvent toutefois rien à la magie absolue de cette image.

EE : « Cette image a servi d’illustration pour quelque chose – j’ai oublié quoi -, mais il s’avère qu’elle est devenue une photographie très populaire qui a eu une seconde, une troisième et une quatrième vie, comme en ont plusieurs photographies prises par mes collègues de Magnum qui gardent les droits sur leurs photos et qui, en vertu du fait qu’ils les détiennent, peuvent les vendre encore et encore à différents clients. »

Séquences Transat

Cannes, France,

1975

Séquences Transat

Roy Stryker, directeur du projet Oïl Standard, qui donna à Elliott Erwitt ses toutes premières commandes dès 1953, voulait toujours qu’il y ait une histoire. Déjà à cette époque, Elliott Erwitt refusait fermement cette idée.

EE : « Encore aujourd’hui, je ne sais pas vraiment ce qu’est un récit en photographie, parce qu’un photographe ne raconte pas une histoire. Une histoire est un concept d’éditeur. Je pourrais sortir et faire quelques bonnes photographies, mais cela dépend de lui de construire une histoire. »

D’un autre côté, Elliott Erwitt a une vraie passion pour le cinéma au point de concevoir et produire plusieurs films comme projets personnels. De cette double passion, il a développé une pratique très particulière : les séquences ou phototoons, sorte d’intermédiaire entre les photos simples et les films.

Marshall Brickman, scénariste de films – dont plusieurs de Woody Allen – écrit à ce sujet : «Les metteurs en scène ont besoin de milliers d’images, 24 par seconde pour raconter une histoire. Elliott a réduit ce chiffre à deux ou trois au plus ». Marshall poursuit et commente la séquence d’Elliott : « Cadre numéro un : un couple est assis sur deux chaises-longues en toile. Cadre numéro deux : le couple est parti et les toiles se gonflent. Le cadre manquant, celui que nous imaginons nous-même : une image du vent qui les fait s’envoler des chaises et du cadre, peut-être sur la jetée, peut-être vers la lune. Comme pour toutes les bonnes plaisanteries, nous complétons la pensée en y apportant la pièce manquante et le rire qui va avec en étant conscient de l’idée et en sachant reconnaître ce moment partagé.»

L’ayant observé en train de prendre une de ces séquences à New York, Marshall Brickman voit dans Erwitt « un pickpocket de grande classe ».

Prenez le temps de vous arrêter devant les autres phototoons présents dans l’exposition, et inventez la suite de l’histoire !

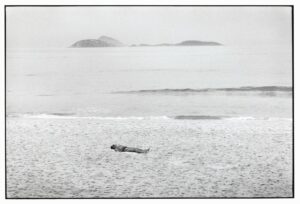

Plages exotiques

Rio de Janeiro, Brésil,

1986

Plages exotiques

Même si Elliott Erwitt est plutôt inspiré par l’urbanité, les plages lui donnent l’opportunité de photographier la nature. Pour Erwitt, le paysage est un lieu d’accueil de l’humain. La présence, même discrète dans le cadre, d’un individu semble sublimer la nature qui lui rend aussitôt.

EE : « Le paysage ne m’intéresse pas. Les gens oui. J’aime les fleurs en plastique…

J’ai passé quelque temps au Brésil. C’est un très bon endroit pour prendre des photos. Un lieu très coloré, très humain. »

Son point de vue reste celui de la plage. Il observe, décrit et capte avec attention la manière avec laquelle les femmes brésiliennes abordent l’eau : s’approcher de l’eau d’un pas ferme, attendre deux vagues qui mouillent et revenir sur la plage. Il commente aussi leur kit de survie balnéaire contenant : poudriers, peignes à longues dents, lunettes noires, rouge à lèvres assorti au bikini du jour, barrettes, et assez d’argent pour s’offrir un café. Une simple observation assidue et totale de ce qu’il se passe autour de son objectif.

Bùzios, Brésil, 1990

Plages européennes

Brighton, Angleterre,

1956

Plages européennes

Elliott Erwitt a grandi en Italie, et pendant dix ans, il passe un mois de vacances sur les plages de la péninsule. Cette expérience d’enfance se prolonge dans sa pratique photographique faisant de la plage un lieu naturel pour lui.

Dans cette série, conçue en Angleterre dans les années cinquante, il saisit un rapport particulier entre l’homme et la mer, une tout autre manière de pratiquer la plage :

EE : « Les Anglais vont à la plage uniquement pour se l’approprier. Vêtus de leurs plus beaux habits, il lui livrent bataille, délimitent leur territoire, sortent leurs sandwiches aux haricots blancs-sauce tomate, ou à quoi que ce soit d’autre, puis enfin ils s’asseyent. Ils pratiquent un sport qu’ils appellent « faire trempette » : on retrousse les revers de pantalon de dix centimètres environ, et l’on pose les pieds dans l’eau ; puis on se tient immobile, en communion avec la nature ou si l’on séjourne à Brighton, en regardant fixement, et avec circonspection, la France. »

Sur ce deuxième cliché apparaît un autre thème cher à Elliott Erwitt, les enfants. Ceux-ci, sur la barrière qui sépare les plages, vont aux limites de leur liberté.

Valence, Espagne, 1952

New-York

Central Park, New York City, États-Unis,

2011

New-York

Né à Paris, ayant grandi en Italie, Elliott Erwitt quitte l’Europe qui entre en guerre pour New York, le 1er septembre 1939, comme un coup heureux du destin. Il se rend ensuite en Californie quelques années avant de s’établir définitivement à New York dans les années 50.

EE : « Ma première impression de New York remonte à 1939 lorsque j’ai émigré dans ce pays et que j’ai atterri à New York. C’était une impression magique, et qui perdure. New York est un endroit merveilleux, c’est là que je vis, c’est… ce à quoi je m’identifie. New York est le centre de ma vie, de mes activités, de ma famille. »

Il produira des centaines d’images de la ville et de ses bâtiments. Elliott Erwitt nous propose ici sa vision New-Yorkaise noir et blanc des quatre saisons de Central Park, prise depuis son appartement, souvenir en couleur de nos livres d’école.

Rue New-Yorkaise

New York City, États-Unis,

1948

Rue New-Yorkaise

Erwitt va aussi s’intéresser à la vie de tous les habitants de New-York, devenant un célèbre photographe de rue. New-York est alors la ville la plus cosmopolite qui soit et les photographies qu’il y fait prennent vite un sens politique, en particulier en soutien de la communauté noire. Ces hommes et femmes, dont le contre-jour accentue les silhouettes, sont groupés autour d’une publicité vantant les mérites d’un produit blanchissant.

Moscou missiles

Défilé sur la Place Rouge pour le 40ème anniversaire de la révolution bolchévique, Moscou, URSS,

1957

Moscou missiles

En 1957, Elliott Erwitt le photojournaliste se rend en URSS pour le magazine Holidays. Il y reste pendant un mois avec pour mission de documenter le développement des satellites, les jeux d’hiver soviétiques et ses athlètes, une ferme collective et les 40 ans de la révolution d’Octobre. Il se retrouve donc invité sur la Place Rouge.

EE : « J’avais un pass pour voir la parade mais je ne suis pas allé là où je devais. A la place, je me suis associé au personnel de la télévision soviétique et je suis passé à travers 5 lignes de sécurité. La parade était d’une incroyable précision, des plus impressionnantes. »

Discrètement, il saisit la foule et le défilé militaire … ainsi que les nouveaux missiles soviétiques.

EE : « J’ai pris rapidement 3 ou 4 rouleaux et j’ai couru dans ma chambre d’hôtel à quelques blocs pour les développer dans la salle de bain. Un film non développé est suspect et je ne voulais pas prendre le risque de les voir passer au rayon X. Les négatifs sont plus faciles à cacher. »

Ce sont les toutes premières photographies de ces armes effrayantes pour l’Occident, mettant en échec la stratégie américaine. Elliott Erwitt raconte que, réalisant tout de suite l’importance de sa capture, il prévient par télex le bureau de Magnum à New York qu’il « y a quelque chose de très spécial…». Puis il saute dans un avion pour Copenhague pour les sortir d’URSS et éviter qu’elles ne soient confisquées. Elles furent publiées le 18 novembre aux Etats-Unis. Ce reportage propulse Elliott Erwitt au rang de reporter pour les sujets politiques internationaux et stratégiques. Il travaille régulièrement pour Life, Newsweek, Holidays, Look, Fortune, Saturday Evening Post et le New York Times.

Londres Paris

Paris, France,

1952

Londres Paris

L’œuvre d’Erwitt célèbre Paris, ville qui l’a vu naître et grandir puisqu’il y passe encore une année quand il a 10 ans. Il y revient très souvent, photographie la beauté architecturale et l’intimité de ses habitants. Ses thèmes parisiens favoris sont les passants, les amants, les visiteurs de musées, les chiens et les serveurs de café. Avec humour, encore et toujours, il se moque de ses habitants.

EE : « Paris est la ville où je suis né. C’est une belle ville. Il y a beaucoup de Français, ce qui est l’un des désavantages de Paris. Mais c’est beau et j’y vais tout le temps. C’est un endroit spécial. »

Sur ce cliché d’un carrefour parisien, Elliott Erwitt se sera sans doute amusé de voir la femme au parapluie traverser en dehors des passages cloutés, et le jeune homme à droite s’apprêter à faire de même.

Londres, Angleterre, 1978

Londres, Angleterre, 1978

EE : « Je trouve que Londres est une ville très « pittoresque ». En fait, je pense que je suis allé à Londres plus souvent que dans le centre-ville quand je vivais à New York, et comme j’ai toujours mon appareil photo, et que Londres est un endroit particulièrement digne d’être photographié, j’ai pris beaucoup de photos. »

Ces deux images ne sauraient démentir ses propos. On s’étonne du manque d’étonnement des policiers très groupés face à cette étrange voiture ou du dialogue improbable avec un plongeur dont les mains semblent donner la mesure d’un poisson croisé dans les eaux de la Tamise.

Entre les villes

Wyoming, États-Unis,

1954

Entre les villes

Pour photographier les villes, il faut se rendre de l’une à l’autre. En 1954, Elliott Erwitt entreprend un grand tour des Etats-Unis où il prend une série de photos sans jamais descendre de sa voiture. Cela donne des situations parfois cocasses. Les photos se prennent à la vitesse du déplacement. Sur cette route hivernale du Wyoming, on a l’impression d’une course effrénée avec le train lancé à toute vapeur. Sur le tirage, Erwitt conserve en haut et bas de l’image les bords de la lunette arrière. Sur l’autre photo, le regard tourne avec le volant, sans avoir le choix, même en restant immobile.

Indianapolis, Indiana, États-Unis, 1953

Autre voyage, autre époque et toujours l’humour d’Elliott Erwitt. Sans doute cette femme, dans la cabine téléphonique de ce village d’Irlande, devra-t-elle attendre un peu avant d’obtenir sa communication.

Shanagarry, Irlande, 1982

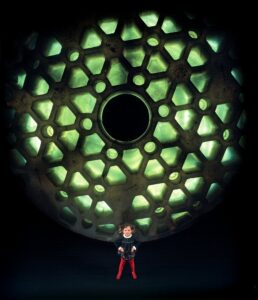

Architecture

Le bâtiment du Congrès national conçu par l’architecte Oscar Niemeyer, Brasilia, Brésil,

1961

Architecture

Elliott Erwitt s’intéresse aux villes et à l’architecture des bâtiments, souvent les plus modernes. Il se rend à Brasilia en 1961, où il a l’occasion de photographier une ville entièrement pensée dans la modernité et juste sortie de terre. Il n’ignore pas la difficulté de photographier de telles constructions et souhaite pourtant les mettre en valeur, ce que leur environnement ne permet pas toujours. Au milieu de ce gigantisme, la silhouette frêle et centrale de l’homme donne l’échelle.

EE : “Vous devez vous lever tôt pour voir le bâtiment avec la lumière du matin, vous devez naviguer autour de lui, trouver ses meilleurs et ses pires angles. Il y a même des moments où vous devez trouver le moyen de le flatter. C’est beaucoup plus subtil et austère que d’autres sortes de travail. Je veux dire, prendre des photos de bâtiment, c’est un peu comme prendre des photos de sculpture ou de nature morte, seulement vous ne pouvez pas les déplacer. Ici vous les faites bouger en trouvant le bon angle, et en devinant où sera le soleil. »

La confrontation entre ces deux photographies est inattendue : un ordonnancement écrasant au Brésil, un joyeux désordre de cordes à linge arborant mille textiles témoins de vie dans cette ville du New Jersey.

Hoboken, New Jersey, États-Unis, 1954

Japon amas

L'île d’Enoshima, Japan,

1977

Japon amas

Ces deux photos prises au Japon rappellent le lien entre le photographe et l’archipel nippon. Il s’y rend pour la première fois en 1958, de son propre chef, et rapporte des séries sur Tokyo et Hiroshima. Erwitt souhaite communiquer au monde l’importance et l’absurdité de la tragédie nucléaire. Magnum distribuera ces photographies à plusieurs éditeurs mais elles ne seront jamais publiées afin de ne pas entacher l’image de l’Amérique.

La présente image, prise en 1977, résonne en écho à cette histoire. Il doit s’agir d’une digue mais elle apparaît ici comme un amas de ruine aux triangles agressifs dont l’humain tente de s’extraire pour se relever, amas qu’il a lui-même fabriqué.

La même année, Erwitt réalise un film documentaire sur la tradition japonaise de l’ascension du mont Fuji dont est issue l’autre photographie. L’humain y est présent sous la forme d’une ville fragile au pied du volcan majestueux, dont la verticalité de la flèche semble nous montrer le chemin. Elliott Erwitt a fait de nombreux voyages au Japon.

Mont Fuji, Japon, 1977

Abstraction mouettes

Coney Island, New York City, États-Unis,

1975

Abstraction mouettes

Les mouettes sont souvent présentes dans l’œuvre d’Erwitt, en particulier dans cette section, comme si leur indiscipline et leur silhouette les invitaient dans des photographies tirant vers l’abstraction.

EE : « J’ai dû attendre longtemps pour celle-ci. C’est à Coney Island, qui est sous un couloir aérien, donc le problème était d’attendre que l’avion soit au bon endroit et que la mouette regarde dans la bonne direction. Je suis donc resté là longtemps… La chance est si importante en photographie ! La chance ainsi qu’une sorte d’instinct. »

EE : « Pendant des années, j’ai tenté de faire une photographie particulièrement spectaculaire avec des mouettes, mais je n’ai jamais réussi. On ne sait jamais avec certitude dans quelle direction elles iront, ni si leurs ailes seront à demi repliées ou déployées dans toute leur envergure. On peut les inclure dans le cadre d’une grande composition, mais on ne peut pas compter sur elles. »

Daytona Beach, Floride, États-Unis, 1975

Abstraction motels

Chambre de motel, Texas, États-Unis,

1962

Abstraction motels

L’abstraction est aussi celle de l’homme dont la présence, dans les deux photos suivantes, réside dans son absence. Le téléviseur, comme le fauteuil, soulignent cette absence.

EE : « J’adore les motels, surtout ceux avec une double porte grillagée cassée et le linoléum qui se soulève légèrement aux angles.»

Le cliché au fauteuil est issu d’un reportage sur le mauvais goût réalisé aux Etats-Unis en 1962. Il s’agit d’une chambre d’un hôtel luxueux de Miami Beach. Ce tirage en noir et blanc n’efface pas l’effet de la froideur du lieu que l’on devine brillant, rose et immense dans sa version couleur.

Miami Beach, Floride, États-Unis, 1962

Femmes pensives

USA. New York City.

1955

Femmes pensives

Femme pensive, tabouret de bar, comptoir vide en formica, siège en sky, lumière froide, cette photographie est comme un clin d’œil à un autre maître américain de la composition, Edward Hopper. Elle porte aussi la marque des grandes photographies d’Erwitt : structurée autour de lignes diagonales , elle décline une vaste gamme de tons du blanc au noir, et de multiples reflets.

Elliott Erwitt a su saisir le quotidien de nombreuses femmes, celles de son entourage souvent, et des inconnues, comme cette femme endormie dans une salle d’attente. Sans qu’on ait beaucoup d’informations sur ces deux images, elles n’en restent pas moins inspirantes sur sa manière de créer une œuvre d’art à partir d’une scène de vie quotidienne.

Fernandina Beach, Florida, USA, 1950

Jackie Kennedy

Jackie Kennedy, Arlington, Virginia, USA,

1963

Jackie Kennedy

E.E. “La photo que vous voyez ici a été prise au cimetière d’Arlington à l’occasion de l’enterrement du président John Fitzgerald Kennedy, assassiné quelques jours auparavant à Dallas au Texas. La veuve en deuil est bien sûr Jacqueline Kennedy. À cette époque, j’étais à New York et accrédité à la Maison Blanche, alors quand l’événement s’est produit, je me suis précipité en ville pour couvrir les cérémonies qui ont suivi l’assassinat, à Washington et à Arlington, où le président a finalement été enterré ».

Au sujet de cette photo, il explique sa manière de se positionner :

E.E. : “J’ai développé une technique qui a son succès : après avoir suivi la foule pendant un moment, j’ai ensuite pris un virage à 180° dans la direction opposée. Cela a toujours très bien marché. Mais encore une fois, je suis très chanceux”.

Grâce à cette position unique, il capte la douleur et la dignité. Il découvre ensuite, lors du développement de la photographie en chambre noire, que sur le tulle noir une larme s’est échouée.

Robert Capa

Robert Capa's mother, Julia, Armonk, New York, USA,

1954

Robert Capa

Sur cette photo, une mère est agenouillée dans un geste qui ressemble à une ultime tentative de protéger la vie d’un fils trop tôt disparu, l’expression d’une séparation irréversible.

Il s’agit de la mère de Robert Capa, un des fondateurs de Magnum. Robert Capa n’est pas son nom. C’est une autre femme aimée, la photographe Gerda Taro qui inventa ce nom facile à prononcer, lui permettant d’être anonyme pendant quelques temps et même de construire le mythe d’un brillant photographe américain. Il est aussi inscrit sur cette pierre “Né à Budapest”, rappelant sa fuite devant l’avancée du fascisme en Europe. Il quitte la Hongrie en 1931, alors qu’il n’a que 17 ans, en raison de la situation politique. Il part d’abord à Berlin, puis à Paris, et enfin à New York. Robert Capa couvre de nombreux conflits dont la guerre d’Espagne, la seconde guerre mondiale et enfin la guerre d’Indochine qui l’arrache à la vie en 1954. Le mot Paix (Shalom) est écrit en hébreux sur la dernière ligne de sa pierre tombale.

E.E. : “Julia Capa était une amie. Il m’arrivait de la conduire à Armonk pour se rendre sur la tombe de son fils. Tout le monde chez Magnum a été dévasté par la mort de Robert Capa et, quelques jours plus tard, par la mort de Werner Bischof et, quelques mois plus tard, de David Seymour. C’est un miracle que la nouvelle agence Magnum ne se soit pas effondrée pour autant. Mais l’agence a survécu comme une sorte de témoignage du sens de la mission et de l’énergie des membres restants, dont le principe directeur était une vision humaniste particulière du monde à travers la photographie – et la préservation de nos droits d’auteur ».

Grace Kelly

Grace Kelly, New York, USA,

1955

Grace Kelly

Voici une photographie magnifiquement composée : au premier plan deux hommes de dos dont le regard est focalisé sur une femme élégante et lumineuse, Grace Kelly. Cette photographie est prise lors d’un événement marquant des années cinquante : les fiançailles de Grace Kelly avec Rainier de Monaco promettant l’union d’une égérie du cinéma avec un prince ; tous les ingrédients d’une légende glamour entre des mondes fréquentés discrètement par Elliott Erwitt

EE : « Je me suis rendu à cet événement sans l’équipement approprié, je n’avais pas de flash et il faisait assez sombre. Je dépendais du flash du magazine Life, qui fonctionnait de manière aléatoire. Alors ce que j’ai fait c’est simplement de tenter ma chance, ouvrir mon obturateur, espérer que le flash expose ma pellicule, fermer l’obturateur, puis continuer le processus. Cette photo est un de mes coups de chance avec leur flash.»

Femme aux pastèques

Managua, Nicaragua,

1957

Femme aux pastèques

E.E. : « Cette photo a été prise à Managua, au Nicaragua. J’étais là en mission pour le magazine Fortune. Je dois dire que cette photo ne fait pas partie de la mission. Mais quand on voyage dans un pays étranger, on voit des choses ! Et comme j’ai toujours mon appareil photo avec moi, j’ai pris cette photo. Heureusement, j’ai pu la prendre juste au bon moment car c’était la 36ème et dernière image de ma pellicule. L’un des problèmes des appareils photo argentiques est que, contrairement aux appareils photos numériques, ils ne permettent qu’un nombre limité de prises. Donc, vous devez être vigilant et si vous vous trouvez dans une situation qui peut changer, vous devrez prendre en compte la quantité de film qu’il vous reste et le nombre de prises restant, car vous risquez de manquer le moment critique si vous ne faites pas attention».

Empire State

New York, USA,

1955

Empire State

Pour cette autre photo, Elliott Erwitt raconte être monté en visite en haut d’un gratte-ciel et avoir aperçu cette femme, une touriste admirant la vue sur l’Empire State Building. Il s’agit donc d’un instantané, dans lequel on retrouve les lignes horizontales et verticales chères à Elliott Erwitt et souvent observées dans ses photos d’architecture. A noter l’importance donnée à cette femme au premier plan. La netteté et le contraste lui permettent de se détacher parfaitement sur le fond brumeux New-Yorkais.

Femme enfant chat

New York City, États-Unis,

1953

Femme enfant chat

EE : « Voici une photo de ma première femme, de mon premier enfant et de mon premier chat. »

Les femmes, les enfants et les animaux sont trois sujets parmi les favoris d’Elliott Erwitt. Il nous offre ici trois vies liées par un regard d’étonnement et d’émerveillement, une scène intime et universelle à la fois. Le photographe dit préférer le noir et blanc car il favorise la synthèse, l’exemple est ici flagrant. La mère et l’enfant se regardent avec tendresse sous le regard bienveillant de Brutus, le chat recueilli dans la rue.

Prise à New York en 1953, cette photographie a été une des œuvres remarquée de l’exposition « The Family of Man » au Musée d’Art Moderne de New York en 1955 dans laquelle plus de 500 photographies provenant de 68 pays furent exposées.

EE : « C’est une image qui a été publiée pendant des années. On pourrait dire que cela a permis à un de mes enfants d’entrer à l’université. »

Eclat Œil Enfant

Walden, Colorado, États-Unis,

1955

Eclat Œil Enfant

EE : « C’est juste un enfant que j’ai vu dans le bus scolaire au Colorado. Foncièrement, la photo était là. Je me suis juste un tout petit peu déplacé afin de souligner la juxtaposition. »

En 1955, Elliott Erwitt remporte un concours intitulé Baby-Boomers visant à photographier, dans le monde entier, les enfants nés en 1945. Erwitt est responsable de la partie américaine. On lui demande de montrer l’Amérique profonde et heureuse illustrée par une famille vivant dans un ranch. Elliott prend la route et trouve son bonheur dans le Colorado où il produit le reportage idéal avec Gary, un jeune cow-boy correspondant parfaitement aux critères.

Pendant cette mission, il prend aussi d’autres photographies pour ses travaux personnels : un des amis du jeune Gary se trouve dans le bus scolaire, regarde par la fenêtre, juste à l’endroit où la vitre a reçu un impact. Impact d’une pierre ? d’une balle ? d’un accident ? En tous cas, l’idée d’un événement violent se glisse dans cette image, contrastant avec le visage de l’enfant. Il n’y a pourtant aucune mise en scène, aucune implication ni conséquences dramatiques.

L’impact attire automatiquement le regard, invitant à oublier une savante composition structurée autour de lignes verticales et horizontales fortes qui encadrent le visage de l’enfant. La lumière naturelle met en relief quatre plans successifs qui donnent de la profondeur : la carrosserie du bus, la fenêtre, l’enfant, la fenêtre opposée ouvrant sur la rue.

Cette photographie énigmatique ne sera jamais retenue par aucun éditeur. Elliott Erwitt dira avoir ensuite offert cette photographie à son opticien qui ne l’a jamais accrochée dans son magasin.

Pistolet Pittsburgh

Pittsburgh, Pennsylvanie, États-Unis,

1950

Pistolet Pittsburgh

Roy Stryker, premier client du tout jeune Elliott Erwitt, l’intègre en 1950 dans une armée de photographes avec une mission : documenter la mutation industrielle de la ville de Pittsburgh. Elliott Erwitt passe 3 mois sur place, revient avec des dizaines de rouleaux. C’est une commande de rêve avec une grande liberté laissée aux photographes. Cette mission est malheureusement interrompue par sa mobilisation dans l’armée américaine. Mais il en reste un travail documentaire irremplaçable sur les évolutions urbaines et une photographie totalement déstabilisante : celle du petit garçon pointant un revolver sur sa tempe. Alors qu’il arpente les rues de la ville, il rencontre ce petit garçon muni d’une arme. Il s’agit d’un jouet. Il échange et s’amuse un moment avec l’enfant. Il prend une dizaine de clichés de la scène de jeux dont il retiendra la seconde, celle-ci. Elliott Erwitt dit d’elle qu’elle est une de ses préférées : elle réussit à faire rire ou pleurer. C’est pour lui l’archétype de la photographie réussie. Elle porte une ambiguïté, une contradiction même.

EE : « Les contradictions sont parfaites pour les photographies, elles les rendent intéressantes. Je pense que la chose la plus importante que l’on puisse faire dans une photo ou en photographie est de susciter l’émotion, de faire rire ou pleurer les gens, ou les deux en même temps. »

Baguette de pain

Provence, France,

1955

Baguette de pain

Cette photographie, prise au détour d’une route nationale française bordée de platanes, s’apparente à un instantané.

EE : « La photo a été prise dans le cadre d’une campagne de tourisme publicitaire visant à attirer les gens en France. Elle a été prise en 1955. A cette époque, les publicités étaient beaucoup plus intéressantes qu’elles ne le sont aujourd’hui. Elles étaient plus photographiques, c’est-à-dire réalistes et presque documentaires. Les choses ont changé, mais cette photo reste. »

Lors de leur séjour en France, son compagnon de route, le directeur américain de l’agence de promotion du tourisme, remarque qu’il croise très souvent des personnes portant du pain. L’idée germe dans leurs têtes d’utiliser la baguette, puis les autres éléments se mettent en place : le vrai chauffeur de mission fera office de faux conducteur de vélo et son propre neveu sera l’enfant à la baguette. La mise en scène prend du temps mais Elliott Erwitt trouve une astuce.

EE : « Vous remarquerez la petite pierre ici. Lorsque je préparais le cadrage et que j’installais mon appareil photo, je devais assurer la mise au point de sorte que la pierre indique le point focal de mon appareil. Bien sûr, j’ai demandé à ces personnes de faire plusieurs allers-retours pour obtenir la bonne expression sur le visage du garçon et les bonnes conditions. Ainsi, chaque fois que le vélo passait devant la pierre, j’appuyais sur le déclencheur. Je pense que j’ai dû le faire une douzaine de fois, puis j’ai choisi celle qui était la plus juste… »

On voit bien ici la manière dont Erwitt utilise sa sensibilité pour répondre à des commandes commerciales, faisant d’une simple publicité un hymne à l’art de vivre en France.

EE : « Ils sont totalement français, le vélo et le pain aussi ! »

Chiens les choses sont drôles

New York City, États-Unis,

2000

Chiens les choses sont drôles

Cette prise de vue montre combien “les choses sont drôles”.

Elliott Erwitt raconte avoir pris cette photographie proche de chez lui lors d’une promenade avec son propre chien. Il dit avoir déjà sympathisé avec les habitants humains et canins de son quartier, avoir échangé des secrets de promeneurs de chien. Il s’agit d’un instantané : le maître de ces gros chiens se repose sur les marches, l’un d’entre eux s’installe confortablement sur ses genoux et masque son visage. Le chien fixe l’objectif du photographe. Rien de compliqué, juste la confirmation qu’il n’est pas nécessaire d’être comique mais que ce sont “les choses qui sont drôles”.

Chiens de concours

Birmingham, Angleterre,

1991

Chiens de concours

EE : « L’an dernier j’ai découvert l’exposition de Crufts, tout près de Birmingham, Il y avait quelque chose comme vingt-cinq mille chiens, tous originaires des îles britanniques. Les rumeurs allaient bon train sur certaines pratiques illégales de teinture, de laque, de chirurgies esthétiques. Les maîtres de chien échangeaient des propos du genre : « Le basset idéal devrait avoir une expression calme et enjouée ». Pendant toute l’exposition, le chien joue le jeu.»

Il aura vu des chiens dans tous les pays, sauf en Chine, plaindra ceux d’Amérique latine qui ont toujours l’air malheureux et trouvera le chien de famille américain très décontracté.

Il s’agit bien ici des chiens britanniques : comme pour les plages, Elliott Erwitt observe avec attention les attitudes canines et humaines ainsi que les us et coutumes nationales.

EE : « Quand les Britanniques parlent de Gladys ou Campbell, de Rosie ou de Mister Mudge, vous devez écouter très attentivement pour savoir s’ils évoquent leur épouse, leur mari, leur sœur, leur voisin ou l’un de leur chien. Leur manière de prononcer ces noms ne vous permet pas de le savoir. »

Chiens qui sursautent

Ballycotton, Irlande,

1968

Chiens qui sursautent

EE : « Ce Yorkshire Terrier en apesanteur n’était pas aussi immatériel qu’il y paraît. Il ne s’est pas mis à sauter en l’air comme ça pour me plaire, mais parce que j’ai aboyé. »

Le petit Yorkshire suspendu est son propre chien surpris au cours d’une promenade. Seule la séparation du chien et de son ombre nous fait comprendre qu’il sursaute.

Elliott Erwitt se met derrière les chiens et leur maître. Il aboie, provoquant la plupart du temps une réaction qui donne de très bonnes prises de vue.

EE : « Je provoque ainsi une réaction digne d’être enregistrée sur la pellicule. D’ordinaire les chiens ne changent pas d’expression ; mais un bruit grossier déclenche parfois un regard furieux ou une expression outrée. Pour attraper une image unique, il vous faut ébranler leur sentiment de sécurité, les mettre mal à l’aise, ou sinon ils ne vous accordent aucune attention. »

Il arrive aussi que le maître réprimande son chien pensant que c’est lui le fautif.

Paris, France, 1989

Autre photographie, un chien blanc en lévitation : cadrage parfait, alignement des pieds de l’homme en imperméable, il s’agit d’un chien acteur et d’une mise en scène qui combine deux grandes passions du photographe : les chiens suspendus et les jambes.

Il s’agit d’un chien, français, dont la personnalité semble particulière.

EE : « Ils ont conscience de faire partie du tissu social. Ça se voit à leurs expressions. Ils ont aussi un sens aigu du territoire, d’une manière spécifiquement bourgeoise. Il savent pertinemment qu’il s’agit de leur boucherie, de leur café, de leur résidence secondaire, et ils le sauront toujours. Je n’ai jamais trouvé les chiens français particulièrement généreux ; en tous cas ils n’ont aucun sens de l’humour. »

Chiens chaussures affiche

New York City, États-Unis, ca.

1950

Chiens chaussures affiche

Dans les années 1950, Elliott Erwitt a une vingtaine d’années. Sollicité par une marque de chaussures, il prend sa première photographie de ce genre.

EE : « Ma première photo de chien qui a été publiée, date de 1946… De temps en temps j’examine mes planches contact pour voir ce qu’il y avait dessus, et j’ai fini par remarquer qu’il y avait beaucoup de chiens. C’est comme ça que l’affaire des chiens a commencé. Une des premières séries sur ce thème est le fruit d’une commande pour le supplément du dimanche du New York Times. Il s’agissait d’une photo de mode pour des chaussures de femme. J’ai décidé de les photographier du point de vue du chien, puisque ce sont eux qui voient plus de chaussures que n’importe qui d’autre. C’est un chien professionnel, un modèle payé. »

Le point de vue d’un chien sur le monde opère une révolution du regard. Sur cette photo et la suivante, on note l’échange vif et direct de regards entre le photographe et l’animal. Les chiens et les chaussures sont nettes, argument commercial oblige, le fond est flou et pictural. Sur la seconde photo, le cadrage qui exclut les pattes arrière du Danois, lui donne une étrange humanité.

New York City, États-Unis, 1974

EE : « Les chiens professionnels présentent plusieurs avantages. Moins chers que les humains de location, ils sont plus séduisants au sens où chacun d’entre eux a un look bien précis. Les filles qui sont mannequins se ressemblent toutes ; elles sont toutes grandes et maigres. Elles présentent la mode de l’année. Chez les chiens faisant profession de mannequins, je discerne de subtiles différences individuelles. Les tendances de la mode ne les concernent pas.»

Musées cadres éclairage

Le musée du Prado, Madrid, Espagne,

1995

Musées cadres éclairage

Pris au musée du Prado, ce cliché est typique des photographies non mises en scène. Elliott Erwitt se positionne, cadre, et attend qu’il se passe quelque chose. Ici, le groupe de visiteurs s’est magiquement réparti : les hommes se regroupent face à la version dénudée de l’œuvre alors que la seule femme se trouve face à celle qui est vêtue.

Château de Versailles, France, 1975

Dans cette autre photographie, on perçoit un croisement cocasse entre les œuvres et ces visiteurs de la salle des portraits d’académiciens à Versailles. Le portrait du sculpteur François Girardon regarde, un peu navré, ces curieux contempler un tableau absent et un cadre vide. Le cadre constitue un attribut essentiel des musées :

EE : « Il est extraordinaire de voir à quel point il suffit à donner de la valeur à une œuvre qui n’en a pas toujours. Il arrive souvent que les cadres soient d’une valeur artistique supérieure à ce qu’ils renferment. C’est aussi étrange que dans beaucoup de musées, surtout en Europe, on ne peut pas voir les peintures à cause du reflet et du mauvais éclairage. Je trouve simplement que c’est une idée amusante de montrer des choses qu’on ne peut pas voir. »

Pour ce qui est des cartels, Elliott Erwitt a une exigence pour ses œuvres : un cartel court ne comportant que la date et le lieu. Parfois, quand il s’agit de personnalités connues, le nom est ajouté. Ainsi le visiteur s’attarde sur la photographie elle-même et pas sur l’explication.

EE : « Certains visiteurs passent plus de temps à regarder les étiquettes que les œuvres elles-mêmes. Presque tout ce qu’on voit dans un musée est l’œuvre d’un artiste mort ou déjà mourant. On a donc tendance à regarder les dates, à songer à l’âge qu’avait l’artiste au moment où il a réalisé telle ou telle œuvre, à l’âge qu’il avait à sa mort.»

Diane chasseresse

Le Metropolitan Museum of Art, New York City, États-Unis,

1954

Diane chasseresse

Cette photographie date des années cinquante, période à laquelle Elliott Erwitt s’intéresse déjà aux musées. Prise au Metropolitan Museum, elle suggère que ce n’est pas le visiteur qui vise l’œuvre, mais l’inverse. Cette mise en perspective humoristique dénote avec l’aspect conventionnel et intimidant du musée. On semble entendre les pas du visiteur résigné qui s’éloignent, résonner dans un silence muséal sacré.

EE : « J’ai élaboré une petite méthode qui me permet de contourner la législation et de réussir à prendre des photographies dans un musée. Il suffit de se munir d’un petit appareil qui passe inaperçu et ne fait pas trop de bruit. Quand le gardien ne surveille pas, on l’ajuste à la hauteur des yeux et on tousse légèrement en appuyant sur le bouton pour camoufler le bruit du déclencheur. On peut aussi acheter le gardien, pratique plus efficace et plus directe dans certains pays.»

Il fallait sans doute à l’époque plus d’ingéniosité qu’aujourd’hui pour prendre des photos dans les musées.

USA Rangerettes

Les Rangerettes du Kilgore College, Kilgore, Texas, États-Unis,

1963

USA Rangerettes

En 1964, Paris Match lui commande un reportage qui doit redorer l’image du Texas, ternie par l’assassinat de Kennedy à Dallas. L’objectif est de faire un portrait du Texas, lieu que personne ne comprend. Le cahier des charges précise que doivent figurer « de grands ranchs avec de vrais cowboys, des maisons extravagantes, des magnats du pétrole, des drapeaux et les monuments aux héros nationaux ».

Elliott Erwitt passe six jours sur place et rapporte dix-huit rouleaux couleurs et douze noirs et blanc. Il ajoute dans ses notes de travail ce que lui évoque le Texas et qui doit ressortir de ses images :

EE : « … armes à feu, attitudes d’adolescents, armes à feu, armes à feu ; consommations ostensibles ; Mexicains, obsession de la démesure, réconfort dans la richesse… »

Paris Match sélectionne finalement onze photographies, les plus impressionnantes, pour un reportage intitulé « Les Texans, ces mal aimés de l’Amérique. Parmi celles-ci, les Rangerettes comme symbole du Texas correspond en tout point à l’image attendue. A la déception d’Erwitt, certaines photos comme celles évoquant la question des droits civiques ne furent pas retenues.

Ce reportage lui donnera l’idée de réaliser quelques années plus tard un documentaire, Beauty Knows no Pain, sur le mouvement des Rangerettes et sa fondatrice. Il observe et rend compte à l’écran de l’abnégation demandée à ces femmes, pose une réflexion sur le sacrifice, l’identité et la conformité. Son film est un constat, laissant le spectateur conclure lui-même.

Amériques 50/60

Los Angeles, Californie, États-Unis,

1956

Amériques 50/60

A partir de 1950, Elliott Erwitt vit et travaille à New York tout en développant une connaissance approfondie des Etats-Unis. Il y réalise de nombreux reportages dans des milieux et contextes variés au gré de ses commandes. De cette période, il garde l’habitude d’accepter toutes les propositions. Ne pas se spécialiser, c’est une de ses forces.

Grâce à cela, il parcourt les Etats-Unis : des marchés de poisson de New York aux cowboys du Colorado, des cowgirls du Nevada aux portraits d’écrivains, des mutations de Pittsburgh aux étudiantes d’une université américaine, Elliott accepte tout.

On le retrouve en train de photographier la famille idéale au bord d’un lac où la voiture revêt une grande importance ou des situations extravagantes comme cette conductrice et son lion, au volant bien sûr.

Dans cet Hôtel du Nevada en 1957, il fait une série sur les showgirls des spectacles de Las Vegas, prêtes à monter sur scène, dans l’exubérance des loges. Dans la photographie suivante, d’une sobriété opposée, on voit sans doute l’envers du décor, les mêmes jeunes femmes à la porte d’un motel beaucoup moins luxueux.

Los Angeles, Californie, États-Unis, 1956

Californie, États-Unis, 1956

Tropicana Hotel, Las Vegas, Nevada, États-Unis, 1957

Danseuses de spectacle, Las Vegas, Nevada, États-Unis, 1957

Russie Sibérie 60

La Place rouge, Moscou, URSS,

1968

Russie Sibérie 60

Elliott Erwitt retourne en URSS pour couvrir cette fois les 50 ans de la révolution d’Octobre. Cette photographie de la Place rouge, vue d’un simple appartement, n’a vraiment rien à voir avec les images de la parade de 1957 où il avait fait découvrir au monde entier les missiles soviétiques. Le voilage gris de la fenêtre semble enlever ce qu’il reste de couleurs au décor. Erwitt passe avec brio du photojournalisme convenu au regard sur le quotidien des citoyens soviétiques. Son voyage se prolonge cette fois jusqu’en Sibérie où il fait un reportage approfondi qui va montrer un autre visage du communisme que celui issu de l’imaginaire simpliste des Européens et des Américains.

Comme partout, les individus vaquent à leurs occupations : rendez-vous chez le coiffeur et sa machine à vapeur, passage au sauna, club de danse ou bain d’hiver courageux dans un lac gelé.

Bratsk, Sibérie, URSS, 1967

Bratsk, Sibérie, URSS, 1967

Europe de l’Est 64

Częstochowa, Pologne,

1964

Europe de l’Est 64

En 1964, Life World qui publie des volumes sur des pays étrangers, commande à Elliott Erwitt un reportage sur l’Europe de l’Est. Objectif : faire découvrir ce monde inconnu aux Américains. Les critères sont clairs : un portrait photographique de la vie quotidienne dans les Etats satellites de l’URSS, donner une «image de ces pays, de leur beauté, de leurs traditions, une vision mesurée et réaliste«.

Muni d’un simple visa de tourisme, pour être discret, Elliott Erwitt part de Londres avec une voiture de location et parcourt plus de 5000 km en trois mois à travers la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie. Il raconte comment le poids du passé resurgit et combien la politique est présente même en feignant de l’ignorer.

EE : « C’était le bon moment pour être en Hongrie, en Tchécoslovaquie et dans tous ces endroits. J’ai obtenu de belles photos parce que je travaillais vraiment pour moi-même ou pour mes perceptions plutôt que pour les idées préconçues de certains éditeurs. »

La réussite de ce reportage est d’avoir, tout en respectant la consigne, contourné certaines limitations politiques en les masquant sous l’anodin de la vie quotidienne. Il dira plus tard que cette mission au-delà du Rideau de Fer fut la plus passionnante de sa carrière.

Sur les 21 photographies retenues, l’éditeur ne prend pas les plus intéressantes. Par exemple, cette série de photographies prises en Pologne où un prêtre confesse des fidèles en pleine rue. Le magazine ne publiera pas le cadrage que vous voyez ici et qui est le plus équilibré : Elliott Erwitt nous montre en trois temps tout le déroulement de la confession, de la file d’attente nombreuse et conversant, à la confession elle-même et enfin, à la pénitence. Sera retenu un autre cadrage, ne montrant que la file de droite et rendant la scène incomplète.

Son intérêt pour cette partie de l’Europe ne faiblit pas. En 1968, il rencontre Josef Koudelka, qui deviendra son collègue et ami à Magnum, et l’aide à sortir les célèbres photographies du Printemps de Prague, de Tchécoslovaquie.

Prague, Tchécoslovaquie, 1964

Pologne, 1964

France 50/60

Saint-Tropez, France,

1959

France 50/60

Elliott Erwitt a conservé une relation particulière avec la France, où il est né, et avec l’Italie, où il a grandi. Il saisit toutes les occasions d’y retourner.

Dans les années 50, il commence à recevoir des commandes du magazine de voyage Holidays. Ces contrats ont pour objet des reportages multipages exigeants mais ils sont bien payés et lui permettent de voyager partout dans le monde.

C’est à la même époque qu’il reçoit des commandes de l’agence française de promotion du tourisme. Pendant près de dix ans, ces missions sont autant d’occasions pour lui de parcourir la France pour son plus grand plaisir. Il connaît très bien le pays mais surtout en saisit l’essence même, des luxueux hôtels parisiens aux plages de St-Tropez. Ces campagnes publicitaires sont un nouvel exemple de la manière dont il compose ses intérêts artistiques et commerciaux.

L’hôtel Ritz Paris, Paris, France, 1969

Publicité pour le tourisme français, Paris, France, 1963

Italie 50/60

Le Vatican, Rome, Italie,

1965

Italie 50/60

Elliott Erwitt revient en Italie pour l’agence de promotion du tourisme d’une part, et pour couvrir au Vatican des évènements comme les élections papales d’autre part.

De ses années d’enfance italiennes, il garde une manière juste et sensible de photographier ce pays. Le mouvement du néoréalisme italien, amorcé par Visconti, influence ses débuts et contribue à lui faire aimer le cinéma. Ces photos d’Italie semblent sorties d’un film de Federico Fellini, de Vittorio de Sica ou d’Ettore Scola. Elliott résume sa relation avec l’Italie, en trois mots :

EE : «Merveilleux, Merveilleux, Merveilleux».

Venise, Italie, 1965

Commandes corporate

Le miroir de 200 pouces du télescope à réflexion Hale de l'observatoire Palomar, Corning, New York, États-Unis,

1976

Commandes corporate

Les commandes corporate, souvent industrielles, jouent un rôle très important dans la carrière d’Elliott Erwitt pour deux raisons: d’une part, comme déjà vu, il accepte tout type de demande sans aucune limite et considère que toute mission est une opportunité de s’exercer et de sortir de ses sujets de prédilection. D’autre part, c’est lors d’un de ces premiers contrats dans les années 50, pour la Standard Oil Company à Pittsburgh, qu’il réalise l’absurdité de laisser les droits de ses négatifs à des entreprises privées. Cette condition de conserver ses droits le conduit à renoncer à certains mandats.

Il travaille pour des sociétés qui fabriquent les produits les moins inspirants pour un artiste : des assurances vie, des dérivés de la chimie, du verre industriel et même des appareils ménagers et des cuisines.

Certains de ses clients sont restés fidèles sur la durée, comme l’entreprise Corning spécialisée en verre, céramique et optique. Il y prend cette photo d’un miroir géant de télescope. L’enfant donne l’échelle, bien sûr, mais elle symbolise l’avenir, l’espoir dans la connaissance. A remarquer les formats des tirages proches du carré et que l’élément humain est partout, même bien caché. Ces photos de projets commerciaux sont souvent diffusées dans un circuit de communication professionnelle. Leur exposition est donc plus exceptionnelle.

Établissement de l’entreprise Allied Chemical, New Jersey, États-Unis, 1966

Sam Goody Hi-Fi, New York City, États-Unis, 1955

Voyages internationaux

Porto Rico,

1959

Voyages internationaux

Elliott Erwitt est un voyageur inlassable. Si les Etats-Unis et l’Europe restent ses terrains de prédilection, il va dans le monde entier et rencontre les autres. Il part en mission pour Holidays, un client fidèle, et obtient de nouvelles commandes, souvent des offices de tourisme des pays dans lesquels il se rend. C’est le cas de Puerto Rico en 1959, premier voyage d’une longue série.

Son regard dépasse vite l’horizon des plages pour montrer aux Américains l’authenticité de ses habitants.

EE : « Si la photographie est un art de l’observation, elle a peu à voir avec les choses que l’on voit et tout à voir avec la manière dont on les voit. »

D’autres agences de tourisme veulent son objectif.

En 1977, il reprend l’avion, pour l’Asie cette fois, toujours en mission. Il est en Corée, puis au Japon, deux pays qu’il connaît depuis des décennies. Au Japon par exemple, les photographes apprécient le sens de l’esthétisme asiatique et la persistance de traditions fortes. Sans jamais modifier sa méthode, le regard d’Elliott Erwitt saisit d’autres manières d’être et de vivre, en ambassadeur d’une humanité touchante.

Kyoto, Japon, 1977

Kyoto, Japon, 1977

Projet HBO Japon

Amsterdam, Pays-Bas,

1982

Projet HBO Japon

En 1981, Elliott Erwitt reçoit une étrange commande de la chaîne américaine Home Box-Office pour réaliser un reportage intitulé Hedonism sur les loisirs des milliardaires. Il y montre des loisirs absurdes comme des chasses à 10 000 $ ou encore comme sur l’image, la prise d’un bain collectif à Amsterdam, en charmante compagnie, pour 10 $ la minute.

Ce premier documentaire est un tel succès qu’il devient une série en cinq épisodes, The Great Pleasure Hunt. Les spectateurs dégusteront une entrée de caviar et champagne à Paris, suivi par un poisson poison au Japon, puis d’un cochon grillé à Hawaï pour s’achever par une salade de fleur à San Francisco.

Mais la chaine HBO ne s’arrête pas là. Elle lui commande 6h30 de documentaire portant sur le sexe sous toutes ses formes. Il semble s’être beaucoup amusé pendant la réalisation de ces films. Son documentaire ne prend aucun ton accusateur ou dénonciateur. Il expose ce qu’il voit, observe comment les protagonistes de ces loisirs se comportent et laisse au spectateur le soin de tirer les conclusions qu’il souhaite.

La chaîne HBO finira par changer ses orientations de programmation.

Mode années 80

Séance photo de mode, New York City, États-Unis,

1989

Mode années 80

Depuis les années 50, Elliott Erwitt travaille pour le monde de la mode comme nous l’avons vu avec les chaussures et les chiens en début de parcours. Il est frappant de constater que 40 ans plus tard, les mêmes recettes de son génie photographique produisent les mêmes effets : mise en scène parfaitement maîtrisée donnant l’impression d’une photographie naturelle avec un détail inattendu qui rend chaque prise inoubliable. Comme le monde de la beauté le passionne, il produit, en 1980, un film sur les dessous des agences, Beautiful, Baby, Beautiful.

Ici la série prise à New York joue sur l’aspect naturel d’une situation irréelle : une mannequin se faisant cirer les chaussures ou une autre face à un exhibitionniste. Plus irréel encore, la mannequin italienne soulevant sa voiture en panne. Une manière absurde de combiner femme et voiture, deux thèmes mobilisateurs de la publicité.

Depuis les débuts de la carrière d’Elliott Erwitt, la technique a beaucoup évolué. Le numérique offre aujourd’hui la possibilité de modifier à l’infini les photographies. Elliott a pour principe de ne jamais retoucher les siennes, en tous cas jamais ses travaux personnels. Il s’accorde une marge pour la publicité.

EE : « Si vous vendez des cornflakes ou des automobiles, je pense que la retouche photo est en quelque sorte attendue parce que personne ne croit à ces choses de toute façon. Mais il est évident que la manipulation est totalement inacceptable pour moi en photographie. La photographie a à voir avec ce qui est, pas avec ce que vous retouchez ou ce que vous inventez. »

Séance photo de mode, New York City, États-Unis, 1989

Séance photo de mode, New York City, États-Unis, 1989

Milan, Italie, 1991

Personnalités des Arts

La chanteuse et actrice américaine Grace Jones et l'artiste Andy Warhol, New York City, États-Unis,

1986

Personnalités des Arts

Sur cette photographie, au format inhabituel, posent deux célébrités américaines des années 80 : l’artiste Andy Warhol aux côtés de la mannequin et chanteuse Grace Jones. La photographie est sombre, avec quelques points de lumière qui éclairent les deux stars. La mise en scène et le format allongé du tirage sont impressionnants : le siège arrière semble étroit alors que la limousine est gigantesque. Avec les artistes, célèbres ou non, Erwitt agit toujours avec la même attitude : discrétion et humour, même lorsque que, parfois, il faut les attendre.

EE : « Grace Jones était censée être assise à côté de lui mais elle était en retard, alors j’ai décidé de faire poser ma fille à la place.»

En effet, il existe une photographie de la toute petite fille d’Erwitt aux côtés d’un Warhol plus intimidé qu’elle.

Quelques jours plus tard, Andy Warhol meurt des suites d’une opération à New York. Elliott Erwitt reçut dès le lendemain un appel lui demandant les négatifs car ce serait la dernière série de photographies posées d’Andy Warhol.

La cuisine Moscou 1959

Nikita Khrouchtchev et Richard Nixon, Moscou, URSS,

July 1959

La cuisine Moscou 1959

Envoyé en mission par la marque de réfrigérateurs Westinghouse en Russie en 1959, Elliott Erwitt, en plein reportage dans l’exposition commerciale américaine à Moscou, va prendre cette photo.

EE : « Le vice-président Nixon à l’époque est venu en visite d’État et j’ai donc rejoint les attachés de presse. J’ai eu la chance d’être au bon endroit au bon moment et de pouvoir prendre une photo qui est ensuite devenue très célèbre. Un peu pour les deux sujets, un peu pour la guerre froide, et un peu pour l’arrogance de Nixon et celle de Khrouchtchev, il y avait tous les bons ingrédients pour le succès de cette photographie. Quand ils sont arrivés, ils ont pratiquement posé devant moi. Voilà comment une photo peut mentir. Elle donne l’impression, mais pas la substance. Cette photo a contribué à donner de Nixon l’image d’un homme fort face aux soviétiques pendant la guerre froide. En réalité, il vantait la supériorité de la viande rouge…sur le chou rouge. En photographie, la chance est extrêmement importante, c’est l’un des facteurs les plus importants. »

Cette photographie, au cadrage très resserré, a été utilisée et surtout déclinée sous toutes formes de produits dérivés promotionnels de campagne : autocollants, posters, cartes postales et même des badges. Elle devient le poster de la campagne présidentielle de Nixon et est imprimée à un million d’exemplaires. Elliott Erwitt n’a jamais été consulté. Il leur adresse une facture de 500 $ qui lui a été payée. Lui pourtant si attaché aux droits des photographes, renonce à poursuivre l’affaire.

Accrédité à la Maison Blanche, Elliott Erwitt suit les faits et gestes des Présidents en exercice, dont la carrière de Kennedy, qui est brutalement interrompue par son assassinat à Dallas en 1963.

Le président John F. Kennedy dans le Bureau ovale, Washington, D.C., États-Unis, 1962

Le cercueil de John F. Kennedy présenté dans l’aile Est à la Maison Blanche, Washington, D.C., États-Unis, le 25 novembre 1963

Cuba 1964

Che Guevara, La Havane, Cuba,

1964

Pieta

EE : « Prendre des photos de célébrités n’est pas différent de prendre des photos de non-célébrités, sauf que les célébrités se vendent mieux ».

En 1964 Elliott Erwitt se rend à Cuba. Il est envoyé par le magazine Newsweek mais voyage avec un groupe de journalistes de la chaîne télévisée ABC. Il doit photographier le Leader Massimo et fournir des photographies apaisées de la vie quotidienne dans un pays devenu dangereux. Pendant une semaine, il est l’hôte de Fidel Castro et le suit en visite dans des familles, parcourant cuisine et rues de village, portant des bébés dans ses bras.

Il rapporte des centaines de photographies parmi lesquelles plusieurs clichés exceptionnels. Celle-ci est issue d’une série où il semble être en tête-à-tête avec Che Guevara.

EE : « Je peux le comparer à un cowboy… Il était aimable, agréable, intéressant et très photogénique. Je dirais qu’il était la Marylin Monroe de cette époque. Il a l’air d’être de bonne humeur, autant que je m’en souvienne. Et il me donna même une boîte de cigares que je n’ai pas pu emporter aux Etats-Unis car c’était interdit. Je regrette la boîte de cigares…C’était un homme charmant. »

Henry Louis Gates qui préface l’ouvrage sur Erwitt et Cuba écrit :

« Les photographies réunissant Fidel et le Che semblent respirer la confiance en soi, les possibles, le contrôle et l’autorité ainsi qu’un certain charisme dans lequel on pourrait voir une sensualité attirante. De fait, ce duo ressemble davantage à des vedettes de cinéma qu’à des leaders politiques. »

Cuba est un point fort et un lieu clé de la carrière d’Erwitt.

Fidel Castro, La Havane, Cuba, 1964

Charles de Gaulle

Charles de Gaulle, Moscou, URSS,

1966

Charles de Gaulle

Envoyé à Moscou par un magazine pour couvrir la visite d’Etat du Général de Gaulle, en 1966, Elliott Erwitt s’exécute en faisant quelques photographies de la partie officielle. Il y fait cette prise de vue qui frappe déjà par son naturel. Même dans une telle situation, Erwitt laisse De Gaulle “être lui-même” donnant l’impression d’une intimité partagée dans un moment très politique.

A l’issue de cette mise en scène, il revient sur les lieux et raconte comment il est parvenu à photographier la réunion informelle qui se tient entre le Général et le gouvernement soviétique. Grâce à sa discrétion et à la défaillance de la sécurité des lieux, il est parvenu à se glisser dans la pièce et, avec naturel, à prendre des photographies historiques de cette rencontre. Paris Match publie en couverture une de ces images avec le titre “Les cinq secrets du voyage”.

Marylin 1

L'actrice américaine Marilyn Monroe sur le plateau de tournage du film Sept ans de réflexion, la fameuse scène de la grille de métro, New York City, États-Unis,

1954

Marylin 1

Elliott Erwitt a toujours été fasciné par le cinéma. Il se retrouve sur les tournages des films les plus emblématiques de l’Amérique des années 50. Magnum a en effet négocié des contrats pour réaliser les photographies de plateau habituellement faites par les studios. Les photographes de l’agence vont aborder le cinéma autrement, s’intéresser à d’autres aspects. Ainsi Erwitt sera sur le tournage de On the Water Front d’Elia Kazan, puis the Seven Year Itch de Billy Wilder, puis sur celui des Misfits, de John Huston.

L’actrice américaine Marilyn Monroe sur le plateau de tournage du film Sept ans de réflexion, la fameuse scène de la grille de métro, New York City, États-Unis, 1954

Cette mise en scène sous forme de photographies séquencées de plusieurs personnes renvoie à la scène désormais mythique de The Seven Year Itch. Elliott Erwitt a souvent eu l’occasion de rencontrer Marilyn, créant avec elle une relation agréable et sincère.

EE : “Elle était très gentille avec moi, c’était une femme extrêmement intelligente, et nous nous entendions bien. Nous avions fait plusieurs séances avec elle, et ce qui était étonnant avec Marilyn, c’est qu’il était pratiquement impossible de prendre une mauvaise photo d’elle ».

Marylin 2

De gauche à droite: Frank Taylor, Montgomery Clift, Eli Wallach, Arthur Miller, Marilyn Monroe, John Huston et Clark Gable sur le plateau de tournage du film Les Désaxés, Reno, Nevada, États-Unis,

1960

Marylin 2

Cette photographie à la mise en scène très soignée, offre une plongée étonnante dans le monde du cinéma américain, pour le meilleur et pour le pire, pendant le tournage des Misfits.

Prise en 1960, on y retrouve : Frank Taylor, Montgomery Clift, Eli Wallach, Arthur Miller, John Huston et Clark Gable qui entourent Marilyn Monroe.

Tout semble réuni pour une apothéose artistique. Le tournage vire pourtant à une forme de cauchemar, combinant mythe et déchéance. Tous les participants sont mis à rude épreuve.

Arthur Miller aurait écrit ce scénario pour Marylin son épouse, afin de lui offrir le rôle dont elle rêvait. Leurs relations, déjà très mauvaises, se dégradent. Il la fait hospitaliser à deux reprises pour des raisons troubles. Le film prend du retard avec des coûts imprévus. A l’issue du tournage, Clark Gable meurt d’une crise cardiaque, Marilyn poursuit sa chute et ne finira plus aucun autre film.

EE : « Nous étions des photographes de Magnum, avec une éthique et jamais nous n’avons profité de ces situations. »

Également pris lors du tournage, ce portrait est à la fois mystérieux et très naturel. On ressent la présence discrète du photographe, qui, au-delà des éprouvantes séances de pose avec les acteurs, saisit au vol des images beaucoup plus spontanées et très riches de sens.

Marilyn Monroe pendant le tournage du film Les Désaxés, Reno, Nevada, États-Unis, 1960